――見えない「受験者層の変化」と、これからの戦略

1. 「難化しているのに平均は変わらない」──受験界の不思議

過去問を通して、ここ数年の共通テストが「難しくなった」と感じている受験生の方は多いでしょう。

英語は読む量が増え、リスニングも配点が上がり、数学や理科も問題文が長くなり、読解力まで問われるようになりました。

国語や社会科でも「情報処理型」の出題が増え、いわば「知識+読解+思考+時間配分」の総合力が問われる試験に変貌しています。

にもかかわらず——

公表データを見ると、平均点は劇的には下がっていない。

「難化したはずなのに、なぜ?」という疑問が、毎年のように生徒や保護者から寄せられます。

実際、英語・数学の平均点は2021年〜2025年の推移を見ると、55~65%で60%前後とおおむね安定しています。試験後すぐにSNSでも騒然となった2022年の数学ⅠAのように突出して低い年もありますが、全体としては「平均点が大幅に下がった」とは言い切れません。

では本当に、共通テストは“難しくなったけど、平均点は変わらない”のでしょうか。

実はそこには、数字では見えにくい「罠(トリック)」があります。

2. 罠①:受験者層の“すり替わり”が起きている

まず押さえておきたいのは、共通テストを受ける層そのものが変わってきているという事実です。

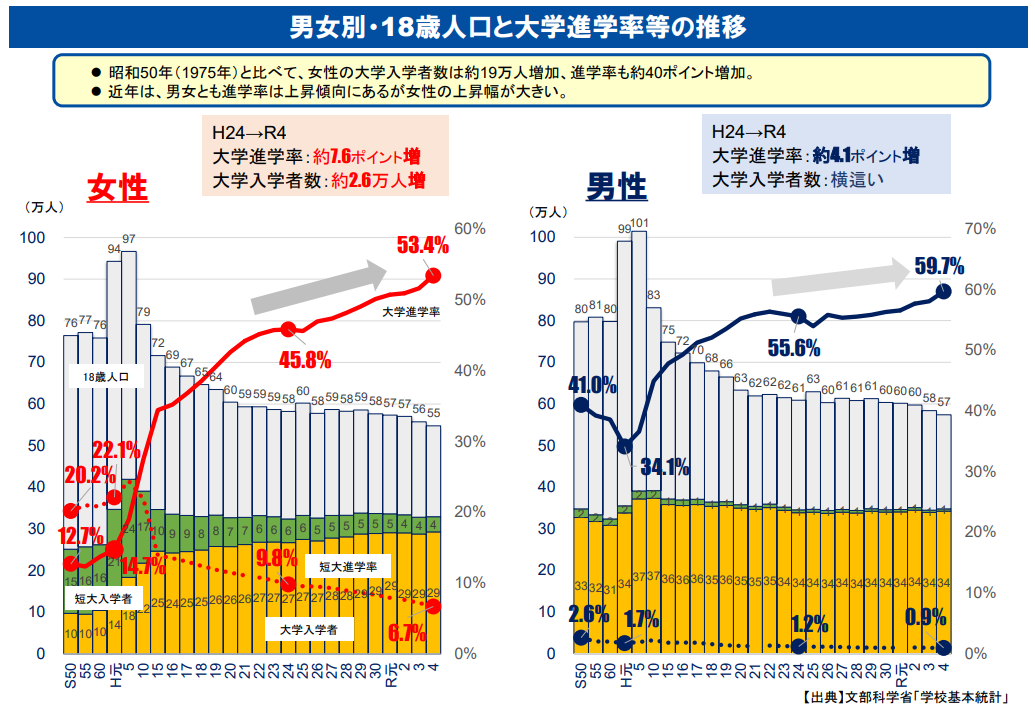

上のグラフのように大学進学者数も進学率も、少子化にもかかわらず近年わずかに増えています。

上のグラフのように大学進学者数も進学率も、少子化にもかかわらず近年わずかに増えています。

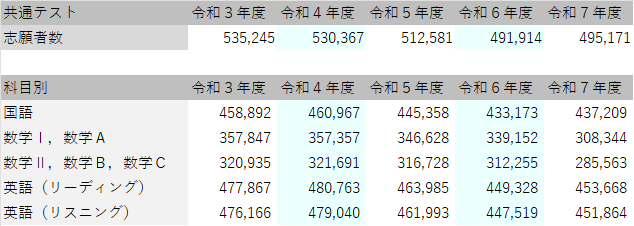

一方、共通テスト(旧センター試験)の受験者数は明らかに減少傾向です。 (※2025年の試験で約49.5万人、これは、2021年の試験比でおよそ4万人減)

(※2025年の試験で約49.5万人、これは、2021年の試験比でおよそ4万人減)

この矛盾の理由は明快です。

進学者の増加分がすべて共通テストを経由しているわけではないからです。

つまり、共通テストを受けないまま大学に進むルートが主流化してきています。

最大の要因が「年内入試(総合型・学校推薦型)」の拡大です。

昔の「指定校推薦」や「AO入試」が、いまや大学の『定員確保』策として幅広く行われるようになりました。その結果、共通テストの前(12月以前)に合格を得る学生が激増しています。

つまり、「とりあえず受けてみる層」が共通テストから抜け落ちたのです。

今まで平均点を下げていたこの層が抜けた結果、残った受験生の学力水準は相対的に上昇し、平均が「保たれているように見える」だけ。

この構造が、最初の「罠」です。(いわゆる統計の罠ですね。『世の中には3つの嘘がある。 ひとつは嘘、次に大嘘。 そして統計である。』 という、イギリスの政治家ベンジャミン・ディズレーリという人の言葉が思い起こされます。)

3. 罠②:私立志望生の『共テ離れ』

もう一つの大きな変化は、私立大学志望者の共通テスト離れです。

以前の共通テストは「受けておけば選択肢が増える」試験でしたが、近年はそのコストとリターンが見合わなくなっています。

英語は長文読解が増え、設問は細かく、文章全体をくまなく読まないと答えられない。文章の最後半部分に真の答えが隠されているような引っ掛け問題など、果たして英語の力を計るテストなのか、出題者と受験生の化かし合いなのか、なんとも言えない気分になります。

数学や理科すらも日本語の分量が多く、問題を「読む力」、条件を「整理する力」を養っておかないと途中で詰まってしまいます。(文科省は読解力の向上を謳いますが、読解力というのは短い時間でたくさんの文章が読めるという意味ではないと思うのですが。)

このような「共通テスト独特の作問傾向」は、私立大の個別試験対策とはまったく違う方向性に進んでいます。

たとえば、学習院・明治・青山・立教・中央・法政などのいわゆる“GMARCH”層や、日東駒専レベルを志望する生徒は、「今の共テ対策に時間を取られるより、一般入試や英検で加点を取る勉強に時間を回そう」と普通に考えるようになっています。

そうやって共通テストを受ける下位層が減少し、GMARCHレベルの受験生も減る。そうなると受験生の「分母」が減り、残るのは「戦略的に共通テストを活用できる層」か「とりあえず地元近くの国公立という層」。

結果的に、平均点が下がりにくくなっているのです。

4. 罠③:塾や進学校の『早期対策』が当たり前に

共通テストは、もはや「直前にちょっと練習すれば取れる試験」ではありません。多くの進学塾や進学校なら、高2の段階から本格的に対策を始めています。

高2の夏から「共通テスト模試」対策を開始し、

高3の春には「過去問・予想問題10年分」を一巡して、

高3の秋には「共通テスト形式の模試演習」を週単位で回す。

こうした早期化・徹底化によって、共通テストに対する「経験値の差」が生まれ、平均点の底が上がる傾向が出ています。

裏を返せば、対策をしないと太刀打ちできない時代になったということ。

共通テストの平均点が下がらないのは、「簡単さ」ではなく、「上位の早期対策者が増えた結果の安定」なのです。

5. でも、難化で『得をする層』がいる

さらに見逃せないのは、試験傾向が変わったことで有利になる層がいるという点です。

共通テストの英語や国語は、単語や文法の知識よりも「速読・要約・情報処理」が重視されるようになりました。この形式は、小学校時代に中学受験で受験とは何たるかを叩きこまれた、中高一貫校の生徒のように読解に慣れた層、また、文法や適語補充など文法問題が減り、ほぼ読解問題となった英語であれば、海外経験のある帰国生には得点しやすい試験です。

一方で、コツコツと積み重ねてきた受験生には「慣れない形式」として重くのしかかります。

つまり、有利不利の構図が変わったということです。

「共通テストが難しくなった」と言われる裏で、実は『得点しやすくなった層』も存在しているのです。

6. 共通テストは「より高度な情報戦」へ

このように共通テストの平均点が“下がらない”のは、

・受験者層の変化(共テを受けない下位層の増加 + 共テを受けていた上位私立大志望層の減少)

・対策の早期化

・作問傾向による得点構造の変化

といった要因が複合的に作用しているためです。

そのため、受験生と保護者が今すべきことは単純です。

「全員が受ける」時代ではなく、「戦略的に受ける」時代に入ったのだから、

志望校・方式・得意科目・試験日程を照らし合わせ、

「共通テストを使う意味があるのか」

「使うならどの科目を優先するのか」

を早期に判断することが求められています。

7. 志望別・基本戦略の方向性

国公立大志望の方へ

共通テストが避けられない以上、高2段階での基礎完成+形式慣れが勝負です。

英語:長文の速読+要約練習

数学:文章問題を“読む”練習

理社:資料読解の型を覚える

模試や過去問は分析>演習>再挑戦のサイクルで、学期単位の改善を。

私立大志望の方へ

「共通テスト利用」は有効な場合もありますが、方式ごとの配点と得点率の重みを見極めることが大切です。

共通テストでリターンが薄い場合は、一般入試・英検加点・評定利用などに切り替える柔軟さも必要です。

どちらにも共通すること

志望校の受験情報はきちんとチェックすること。

模試結果を「偏差値」ではなく得点構造(何が取れて、何を落としたか)で分析すること

「共通テスト=全国平均」と短絡せず、母集団の変化を意識すること

8. 結論 ── 平均点は「易しさ」ではない

共通テストは難化したのに平均点が変わらないのは、

テストが易しくなったからでも、受験生がみんな賢くなったからでもありません。

「受ける層が変わった」から、平均が保たれているだけです。

難化は事実です。そして、計画を立て、しっかりと戦略を考えと準備を万端にしているかどうかで結果が二極化する時代になりました。

早めに情報を整理し、受ける・受けないの判断を明確にしておくこと。

これが、共通テスト時代を乗り切る第一歩です。

最後に

以上のような理由で、共通テストは学力だけでなく「情報力」「戦略的思考力」「生活設計力」まで問う試験に進化しています。

一見、平均点の推移は静かでも、その裏では構造が大きく変わっている。

受験の“戦い方”も、静かに変わり続けています。

🕊 補足

本稿のデータ(平均点推移、受験者数の年次比較、入試方式別進学者割合など)は、

文科省・大学入試センターなどの公表データをもとにしています。

コメント